엘리자베스 2세 여왕 서거 이후 앤소니 알바니지 호주 총리의 행보를 보면서 신속, 파격이란 단어가 연상됐다. 즉각적인 연방 의회 2주 중단, 호주 임시 공휴일(9월22일) 제정, 영국의 국장 장례식(19일) 참석 후 호주 별도의 추모식(22일) 거행 등이 빠르게 결정됐다.

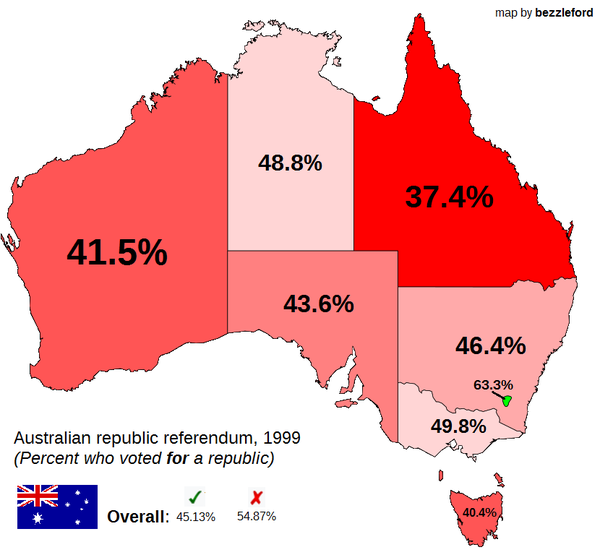

또한 여왕 서거와 동시에 자연스럽게 떠오른 이슈가 공화국 제정 논의인데 알바니지 총리는 “나의 첫 임기(3년) 중 국민투표 계획이 없다”라고 분명히하면서 조기 진화에 나섰다. 코로나 사태가 아직 종료되지 않았고 경기 침체 가능성이 있는 상황에서 시급하지 않은 이슈에 관심을 분산하지 않겠다는 의도다.

그럼에도 최근 호주의 여왕 추모 정국을 보면서 알바니지 총리가 진보 정당 대표인가라는 의문이 들었다. 보수 정당 대표 이상 갈 정도로 현 체제 유지에 앞장서면서 공화국 제정 논의마저 찬 물을 끼얹었기 때문이다.

한국식 표현을 쓰면 ‘정치 9단’인 알바니지 총리는 서거한 엘리자베스 2세 여왕에 대한 호주인의 각별한 애정과 이를 토대로 한 입헌군주제를 첫 임기 중 흔들어대는 것은 어리석은 불장난임을 잘 알고 있다. 여왕의 애도 기간에 국민적 지지를 거슬리는 행동은 전적으로 불필요하다는 판단을 내렸을 것이다.

대체로 맞는 주장이긴한데 그럼에도 무언가 아쉬움이 남는 부분이 있다. 애도 기간 중 입헌군주제 탈피 논의는 분명하게 시기적으로 부적합하다. 그러나 2020년대 접어든 호주는 영국이 아닌 점도 분명하다. 더 이상 정신적으로도 영국 식민지가 아니라는 점이다. 호주의 국가 정체성에 대한 개괄적인 로드맵을 제시할 필요는 있다고 판단된다.

필자가 호주에 처음 왔던 30여년 전 주택가에서 만난 호주 노인들(특히 할머니들)은 영국을 ‘모국(mother country)’이라고 거침없이 불렀다, 그러나 요즘은 이런 표현이 거의 안 들린다.

이제 막을 내린 엘리자베스 여왕 재위 시대와 새로 열린 찰스 3세 국왕 시대에 호주의 국가적 정체성이 무엇인지를 곰곰이 생각해야 하는 시기일 수 있다는 점을 간과해서는 안 될 것이다. 헌정 체제에 대해서도 그저 과거를 답습하며 전통을 유지할 것인지 진지한 고민이 필요하다.

전임 연립 정부 집권시 호주 외교 정책에서 ‘독자성’을 찾아보기 어려웠다는 비판을 받았다. 미국을 맹종하는 ‘미국의 태평양 보안관’이라는 조롱을 받기도 했다. 호주만의 독자적 외교정책이 없었기 때문이다. 국가 정체성 이슈에서도 진보 정당인 노동당은 보수 연립과는 다르면서도 국민들의 공감성을 자아내는 태도로 차별화해야 할 것이다.

영국에서 절대 다수가 여왕 서거를 애도하는 분위기이지만 젊은층, 이민자 커뮤니티, 입헌군주제 반대론자 등 소수는 왕실 유지의 필요성에 대해 의문을 제기하고 있다.

‘군주제 폐지(Abolish the monarchy)‘, 'Not my King(나의 왕이 아니다)'란 표어를 들었던 시위자들이 옥스퍼드와 버밍햄에서 경찰에 끌려가는 것을 보면서 아무리 애도 분위기가 대세일망정 언론/표현의 자유(freedom of speech/expression)가 크게 위축됐다는 우려가 나온다.

런던에서 ‘Not my King'이란 표어를 든 법정변호사 폴 파울스랜드(Paul Powlesland)는 “생활비 앙등, 기후변화 위기, 겨울철 에너지 위기 등 어려운 상황에서 목소리를 높일 수 없다는 점은 매우 두려운 일이다. 나는 시위를 하는 과정을 통해 공화국 지지자가 됐다”고 밝혔다.

경찰의 강압적 태도에 항의/대응하기 위해 아무 것도 쓰여지지 않은 배너(blank banners)나 백지(white pieces of paper)를 들고 항의하는 사례마저 생겼다.

주류와 다른 의견(alternative opinions)을 침묵, 강요당하는 분위기는 우려될 수 밖에 없다. 특히 다문화국가에서는 더욱 그렇다. 누군가에게는 영국 왕실만큼 중요하지 않을지 모르지만 언론, 표현의 자유는 소중하다. 주류와 다른 의견을 밝힐지라도..